歯周病は、日本人成人の約8割が罹患または予備軍とされる国民病です。歯周病の初期は自覚症状が乏しく、気づかないうちに進行してしまい歯を失う原因となります。また糖尿病や心疾患など全身の健康とも深く関わることがわかっています。本記事では歯周病の原因や症状、治療法、予防法について歯科医師の視点から解説します。

歯周病とは何か

歯周病は、歯を支える歯茎や骨に炎症が起こり、進行すると歯を失う原因となる病気です。歯周病の主な原因は歯垢(プラーク)中の細菌で、細菌が引き起こす歯肉の炎症により進行します。

歯周病が進行するメカニズムとして、最初はプラークの蓄積から始まり、プラーク内に含まれる細菌により歯肉に炎症をおこして歯肉炎となります。さらに炎症が続くことで歯を支える骨(歯槽骨)が溶け歯周炎へ進行します。歯槽骨の吸収が進行すると歯がぐらつき始め、放置すると歯が自然に抜け落ちることもあるのです。

歯周病の原因

プラークと歯石の蓄積

歯周病の最大の原因は、歯の表面に付着するプラークと、それが硬化してできる歯石です。プラークには細菌が多く含まれ、歯茎に炎症を引き起こします。歯石になると通常の歯磨きでは除去できず、細菌の温床となり、炎症がさらに進行して歯周病を悪化させます。

喫煙・飲酒・生活習慣の影響

喫煙や飲酒、偏った食生活は歯周病を悪化させる要因の一つです。タバコは歯茎の血流を妨げて免疫力を低下させ、飲酒や糖分の多い食事は軽度の炎症を引き起こし、歯周病のリスクを高めるといわれています。特に喫煙者は非喫煙者に比べて歯周病の進行が早く、治療効果も得にくいことが分かっています。

全身疾患(糖尿病など)との関係

糖尿病をはじめとする全身疾患も歯周病に深く関わっています。糖尿病患者は免疫機能が低下し、炎症が起こりやすく、歯周病が進行しやすい傾向にあります。また歯周病による炎症が血糖コントロールを悪化させることもあり、相互に悪循環を生み出す点が特徴です。

遺伝・体質による要因

歯周病は生活習慣だけでなく、遺伝や体質の影響もあるといわれています。歯周組織の強さや免疫反応には個人差があり、同じケアをしていても進行の速さに差が出ます。家族に重度の歯周病経験者がいる場合は注意が必要で、早めの予防と定期的な歯科受診が重要です。

歯周病の症状

軽度症状(歯肉炎段階)

歯周病の初期段階である歯肉炎では、歯茎が赤く腫れ、歯磨きや食事の際に出血が見られることがあります。痛みはほとんどないため気づきにくいのが特徴です。この段階であれば、正しいブラッシングや歯科でのクリーニングによって改善できる可能性が高く、早期発見が重要です。

中等度症状(歯周炎段階)

歯肉炎が進行すると歯を支える骨が炎症で溶け始め歯周炎となります。歯茎が下がって歯が長く見えたり、歯が浮いたような感覚が出てきます。歯周ポケットが深くなり、細菌が増殖して炎症をさらに悪化させます。口臭も強まり、食べ物が詰まりやすくなることもあります。この時期は歯茎の下にある歯垢・歯石を除去する治療が必要となります。

重度症状(歯槽骨吸収の進行)

さらに進行すると歯を支える歯槽骨が大きく吸収され、歯がぐらつき、噛むことが困難になります。最終的には歯が自然に抜け落ちることもあります。重度の歯周病は全身への影響も懸念され、糖尿病や心疾患を悪化させる可能性も報告されています。

歯周病のチェック方法

自宅でできるセルフチェックリスト

自宅でも歯周病の兆候を確認することができます。以下のチェックリストは日本臨床歯周病学会のページから引用したものです。実際にどれくらい該当するかチェックしてみましょう。

【全体】

- 1.口臭を指摘された・自分で気になる

- 2.朝起きたら口の中がネバネバする

- 3.歯みがき後に、毛先に血がついたり、すすいだ水に血が混じることがある

【歯肉の症状】

- 4.歯肉が赤く腫れてきた

- 5.歯肉が下がり、歯が長くなった気がする

- 6.歯肉を押すと血や膿が出る

【歯の症状】

- 7.歯と歯の間に物が詰まりやすい

- 8.歯が浮いたような気がする

- 9.歯並びが変わった気がする

- 10.歯が揺れている気がする

【判定】

チェックが1~3個の場合

歯周病の可能性があるため、軽度のうちに 治療を受けましょう。

チェックが4~5個以上の場合

中等度以上に歯周病が進行している可能性 があります。早期に歯周病の治療を受けましょう。

チェックがない場合

チェックがない場合でも無症状で歯周病が進行することがあるため1年に1回は歯科検診を受けましょう。

歯科医院で行う専門的な検査

歯科医院では、歯周病の進行度を正確に把握するために専門的な検査を行います。代表的なのがプロービングと呼ばれる歯周ポケットの測定です。さらにX線検査によって歯を支える骨の状態を確認できます。自覚症状が少なくても検査で発見されることが多いため、定期的な受診が欠かせません。

歯周病の治療法

初期治療(スケーリング、PMTC)

歯周病の初期では、プラークや歯石を徹底的に取り除くことが基本です。スケーリングによる歯石除去、正しいブラッシング方法の指導に加え、PMTC(専門的クリーニング)で歯面を清掃し再付着を防ぎます。生活習慣とセルフケアを見直すことで改善が期待できます。

中期治療(ルートプレーニング)

中等度の歯周病では歯周ポケットが深くなり、通常の清掃では汚れが取りきれません。そこで歯根面に付着した歯石や細菌を除去する治療(ルートプレーニング)を行います。これにより歯茎の炎症を抑え、歯周組織の治癒を促し、進行を食い止めることが可能になります。

外科的治療(フラップ手術、再生療法)

重度の歯周病では外科的処置が必要になる場合があります。フラップ手術では歯茎を切開して深部の歯石を除去し、清掃しやすい環境を整えます。また、再生療法では失われた骨や歯周組織の回復を目指します。これらは歯を保存するための最終的な治療法です。

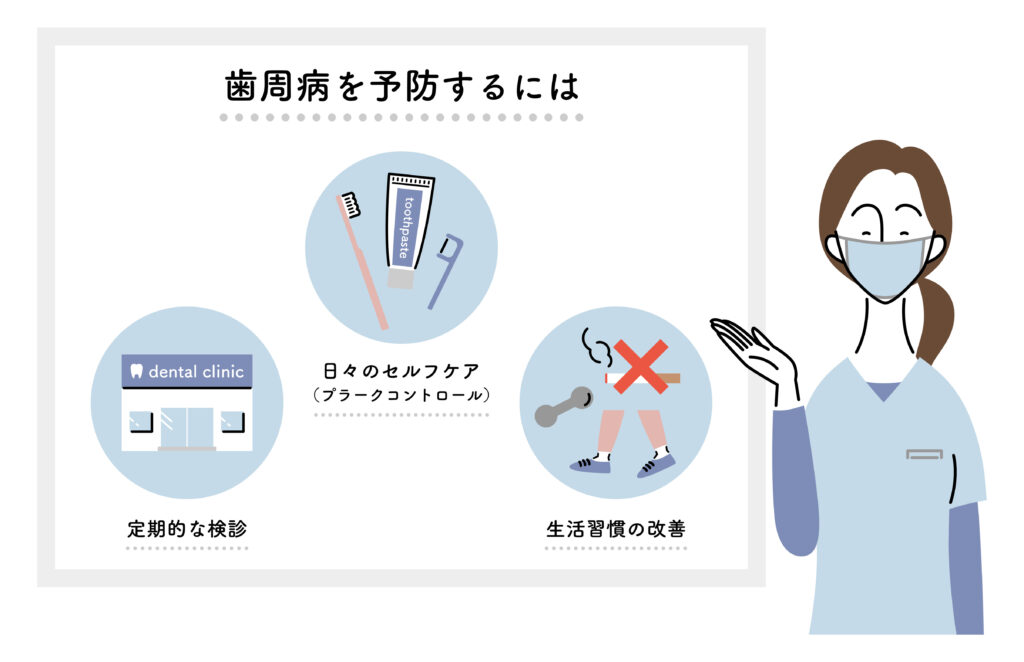

歯周病の予防法

日々のセルフケア

日々のセルフケアにおいて、正しい歯磨き方法を身に着けることは重要です。歯ブラシを小刻みに動かして磨くことでプラークを効果的に除去できます。強すぎるブラッシング圧は歯茎を傷つけるため、優しく丁寧に行うことが大切です。

また通常の歯磨きに加え、デンタルフロスや歯間ブラシを使用することも効果的です。歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間の汚れは、フロスや歯間ブラシで除去する必要があります。毎日の使用により、歯周病や虫歯の予防効果が高まり、口腔内を清潔に保つことができます。

定期的な検診

歯科医院で行う歯石除去やクリーニングは、自宅ケアでは落とせない歯石やバイオフィルムを除去します。専門的なケアにより、歯茎の健康を守り、歯周病の再発防止にもつながります。

歯周病は自覚症状が少なく進行するため、定期検診が欠かせません。3〜6か月に一度の受診で早期発見が可能になり、治療も軽度で済むため、将来的な負担を大きく減らすことができます。

生活習慣の改善

禁煙・バランスの良い食生活・ストレス管理も歯周病の予防には必要です。喫煙は歯茎の血流を悪化させ、免疫力を低下させます。禁煙に加え、栄養バランスの良い食生活やストレス管理を意識することで体全体の抵抗力が高まり、歯周病にかかりにくい環境を作れます。

歯周病と全身の健康

糖尿病との相互関係

歯周病と糖尿病は互いに影響を及ぼす関係にあります。歯周病の炎症によって血糖値が上がりやすくなり、糖尿病のコントロールを難しくします。一方で糖尿病患者は免疫力が低下し、歯周病が悪化しやすい傾向があります。適切な歯科治療と血糖管理を同時に行うことが、双方の改善につながります。

心疾患・脳梗塞との関連

歯周病菌が血流に乗って全身に広がると、血管内で炎症を引き起こし、動脈硬化を進めることがあります。その結果、心筋梗塞や狭心症、脳梗塞といった重大な疾患のリスクを高めると報告されています。日々の口腔ケアは、心臓や脳の健康を守るためにも重要な役割を果たします。

妊娠・出産への影響

妊娠中の女性が歯周病を患うと、早産や低体重児出産のリスクが高まることが指摘されています。これは歯周病による炎症物質が血流を通じて胎児に影響を与えるためです。妊娠を予定している方や妊婦の方は、定期的に歯科検診を受け、口腔内を清潔に保つことが母子の健康維持につながります。

歯周病に関するよくある質問

歯周病は自然に治る?

歯周病は自然に治ることはありません。歯磨きで一時的に出血や腫れが改善するように感じても、プラークや歯石が残っていれば進行は止まりません。早期であれば歯科医院での歯石除去や正しいセルフケアで改善できますが、放置すると取り返しがつかなくなるため、必ず治療が必要です。

保険診療で治療できる範囲は?

歯周病の治療は、基本的な検査・スケーリング・ルートプレーニング・歯周外科など多くが保険診療で受けられます。ただし、一部の再生療法や審美目的の処置は自費となる場合があります。保険診療でも十分な治療が可能ですが、治療法の選択は症状や希望に応じて歯科医師と相談することが大切です。

治療期間はどれくらいかかる?

歯周病の治療期間は進行度によって大きく異なります。軽度であれば数回の通院で改善することもありますが、中度から重度になると長期間かかることもあります。さらに治療後も定期的なメンテナンスが必要です。歯周病は慢性疾患であるため、継続的なケアが欠かせません。

まとめ

歯周病は放置すれば歯の喪失を引き起こし、全身疾患のリスクも高めます。初期段階では自覚症状が乏しいため、原因や症状を理解し、早期に対処することが大切です。日々の正しいセルフケアに加え、定期的な歯科検診や専門的なクリーニングを受けることで予防や改善が可能になります。健康な歯と体を守るために、今日からできる対策を実践しましょう。